★ このコーナーは2017年5月に改訂しました。今後もこまかな改訂をします。ネット上の最新版をご参照ください。

2013年2月14日掲載 2017年5月29日新訂第1版掲載

瀧廉太郎「憾」の自筆譜をめぐって ページ5

「メヌエット」自筆譜と出版譜の異同の分析

★ このページでは、瀧廉太郎作曲のピアノ曲「メヌエット」の自筆譜と出版譜との相違を取り上げます。このコーナー全体は同じく瀧廉太郎が作曲した「憾」を中心に取り上げて考察していますが、次のような経緯で「メヌエット」の自筆譜問題も取り上げることにしました。「メヌエット」に関心をお持ちの方も、読み進めていただけましたらさいわいです。

繰り返しになりますが、

ページ1で書きましたように、「憾」には、現在出版されている多くの楽譜とは異なった内容を持つ、1903(明治36)年2月14日付の手稿譜が存在している(いた?)ことが知られています。

ページ2ではその1903年の手稿譜(以下、ここまでと同じく

1903手稿譜と呼びます)と現在広く入手できる現行の出版譜(このページではかんたんに「現行譜」「多くの現行譜」と書きますが、ページ1のリストに書いているミューズテック版は自筆譜に準拠した楽譜なので例外です)との相違点を挙げました。また現行譜の底本であると考えられる昭和4年(1929年)の出版譜において、作曲の日付として記載されている日付が1903手稿譜と同じ「明治36年2月14日」であることを確認しました。昭和4年の出版譜と1903手稿譜とは内容が明らかに異なっているのに同じ日付を有しているわけです。

ページ3と

ページ4ではこの内容と日付の問題を、1903手稿譜と昭和4年の出版譜、そして「憾」が初めて公刊されたとされている明治43年(1910年)の『音樂』(東京音楽学校学友会雑誌)付録

(文献リスト)の筆写譜とを比較対照させて考察しました。その分析から、1903手稿譜を底本として『音樂』筆写譜が作られ、その『音樂』筆写譜を底本として昭和4年の出版譜が作られたという「継承説」を提起しました。そのそれぞれの書写・編集過程において誤記や改変が起き、結果として、日付は1903手稿譜の日付がそのまま残ったものの音楽内容が変化してしまい、それが現行譜にまで引き継がれてしまっていると考えました。

この継承説に関しては、しかし直接的な証拠や、それを裏付ける証言の類をまだ見出していません。1903手稿譜本体や他の手稿譜などとともに、そうした継承説を裏付ける(また反証する可能性がある)資料を探索することが今後必要だと思われますが、残念ながら私は手付かずのままです。

このページ5では、同じ『音樂』付録に掲載されている瀧廉太郎のもう1つのピアノ作品、「メヌエット」の譜面を取り上げ、継承説の傍証・補強をしたいと思います。その中で、「メヌエット」自筆譜と現行譜との違いについて考察します。

「メヌエット」手稿譜から出版譜への継承の可能性を考える

「憾」の継承説は、1903手稿譜→『音樂』筆写譜→昭和4年出版譜という流れで音楽内容が改変を受けながら継承されたとする説です。昭和4年出版譜は『音樂』筆写譜を底本としたと考えています。

昭和4年の出版譜には、「憾」だけでなく、瀧のもう1つのピアノ作品である「メヌエット」、それから声楽作品「荒磯の波」もセットで掲載されています。このうち「メヌエット」は、『音樂』付録にも「憾」とともに筆写譜として掲載されています。もし「憾」の昭和4年出版譜が『音樂』筆写譜を底本としたなら、特段の理由がなければ同じ昭和4年出版譜の「メヌエット」もやはり『音樂』筆写譜を底本としたであろう、少なくとも参考にしたであろうと想像されます。

「メヌエット」には、瀧の自筆譜(手稿譜)が存在しています。この手稿譜は、「憾」手稿譜のコピー譜面が掲載されている大分県教育庁文化課編集の『瀧 廉太郎 資料集』

(文献リスト)に写真図版で掲載されていて、その内容をかなり明瞭に確認することができます。それによると、手稿譜の日付は「d. 1. Oct. 1900」すなわち1900年(明治33年)10月1日となっています。

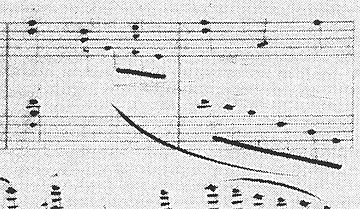

図5-1 「メヌエット」手稿譜 冒頭部分

図5-1 「メヌエット」手稿譜 冒頭部分

出典:大分県先哲叢書 瀧廉太郎 資料集, カラー写真ページ

「メヌエット」の『音樂』筆写譜にも日付が記入されていて、その日付は「明治三十三年十月一日」となっています。明治33年は1900年ですので、「メヌエット」においても手稿譜と『音樂』筆写譜の日付は同じです。

図5-2 「メヌエット」『音樂』筆写譜 冒頭部分

図5-2 「メヌエット」『音樂』筆写譜 冒頭部分

出典:出典:『音樂』(東京音楽学校学友会雑誌)第1巻第5号

このことは、『音樂』筆写譜が手稿譜を底本としたか、そうでなくとも手稿譜と何らかの近しい関係にある資料(同じ日付を有する別の手稿譜等)を底本として作られた可能性を、決定的ではないものの示唆します。

そして、実は「メヌエット」の昭和4年出版譜にも同じ日付が記載されているのです。

図5-3 「メヌエット」昭和4年出版譜 冒頭部

図5-3 「メヌエット」昭和4年出版譜 冒頭部

出典:大分県先哲叢書 瀧廉太郎 資料集, p. 439

そうすると、やはり「憾」だけでなく「メヌエット」も、手稿譜→『音樂』筆写譜→昭和4年出版譜という流れで各々の楽譜が制作されたのではないでしょうか。

「憾」の場合と同様、「メヌエット」の手稿譜と昭和4年出版譜との間にも音楽内容の食い違いが見られます(ちなみに「メヌエット」の現行譜の音楽内容は昭和4年出版譜と一部を除きほぼ一致していて、「メヌエット」の現行譜も「憾」同様、手稿譜と内容が食い違っています)。もしこの音楽内容の食い違いが、ページ3・ページ4で「憾」について論証したように、手稿譜→『音樂』筆写譜→昭和4年出版譜の流れを推測させるパターンを呈するなら、それは「メヌエット」もそのような継承過程を経て昭和4年出版譜に至ったと考えられることを意味し、「憾」の継承説を補強する材料になると考えられます。

「メヌエット」手稿譜・『音樂』筆写譜・昭和4年出版譜の異同パターンと継承説

そこで、「憾」の手稿譜と出版譜との異同を検討したのと同じ考え方と方法で、「メヌエット」の手稿譜・『音樂』筆写譜・昭和4年出版譜の間で、少なくともいずれか2楽譜の間で食い違いが起きている箇所をすべて取り上げて比較し、そこで見られる食い違いのパターンを整理しました。結果を表5-1に示します。ページ4での「憾」楽譜の分析と同様、手稿譜—『音樂』筆写譜—昭和4年出版譜の順で表記しています。記号の有無(臨時記号・強弱記号等)は○×で、何かの要素に関する質・量的な違い(音高・強弱・記号記入位置の違い等)はアルファベット(AB)で示しています。

表5-1 「メヌエット」手稿譜−『音樂』筆写譜−昭和4年出版譜の相違

| 小節 |

手・拍・音 |

手稿譜 |

『音樂』筆写譜 |

出版譜 |

パターン |

4

(譜例5-3) |

左手最終音 |

h |

h |

cis |

A—A—B |

12

(譜例5-1) |

左手第2拍裏 |

ais |

a |

a |

○—×—× |

12

(譜例5-1) |

左手スラー |

第3拍まで |

第2拍裏まで |

第2拍裏まで |

A—B—B |

| 27 |

|

クレシェンドのみ |

クレシェンド

→デクレシェンド |

クレシェンド

→デクレシェンド |

×—○—○ |

| 30 |

左手第3拍下声スラー |

あり |

なし |

なし |

○—×—× |

31

(譜例5-2) |

右手第3拍表 |

eis |

e |

eis |

○—×—○ |

32

(譜例5-2) |

右手第2拍和音 |

fis-cis |

fis-cis |

e-cis |

A—A—B |

32−

(譜例5-2) |

h mollへの転調表記 |

なし

H durのまま

臨時記号で対応 |

なし

H durのまま

臨時記号で対応 |

あり |

×—×—○ |

| 33−36 |

クレシェンド・

デクレシェンドの位置 |

左手部の下 |

左手部の下 |

右手部・左手部の間 |

A—A—B |

| 39 |

左手スラー |

あり |

なし |

あり |

○—×—○ |

| 46 |

左手第3拍下声スラー |

あり |

あり |

なし |

○—○—× |

| 47 |

右手ossiaの配置場所 |

右手部直上 |

右手部直上 |

脚注(別解釈も追加) |

A—A—B |

表5-1の注:

【旧版からの修正】旧版の表で、第46小節の左手第3拍下声スラーが「あり なし なし ○―×―×」となっていましたが、正しくは「あり あり なし ○―○―×」でした。今回訂正しました。おわび申し上げます。

また、表中には書きませんでしたが、第12小節の第3拍にある強弱指示が、『音樂』筆写譜と昭和4年出版譜ではmf(現行譜でも)ですが、手稿譜ではmpのようにも見えます。ただ、手稿譜の図版がやや不鮮明で、mfかmpか私は断定しづらいです。

このほか、スタッカートの有無などの違いがあるように見えますが、手稿譜の図版がそれを判別できるほどには鮮明でなく、上の表には取り上げていません。また、第37小節からのクレシェンド・デクレシェンドの位置も子細に見れば、A(左手への指示を窺わせる)—A—B(両手に対する指示を窺わせる)のパターンを示しているように見えますが、3つの譜のいずれでも右手部・左手部の間に位置している点は違いがなく、表内には取り上げませんでした。

ページ3と同様、表5-1の右端の欄は、各楽譜の異同パターンを表しています。たとえば、○−×−×は「手稿譜にはこの指示が書かれているが『音樂』筆写譜にはなく、昭和4年出版譜にもない」ことを意味します。A−A−Bは「手稿譜と『音樂』筆写譜は同じ指示で、昭和4年出版譜はそれとは違う指示である」ことを意味します。A−B−Cは「手稿譜と『音樂』筆写譜と昭和4年出版譜ではそれぞれに指示が違う」ことを意味します。

「憾」の場合よりも異同パターンの件数が少ないですが、いちおう「憾」の分析と同様に、表5-1から数え上げた各パターンの件数を下の表5-2に示します。

表5-2 「メヌエット」手稿譜−『音樂』筆写譜−昭和4年出版譜間における異同パターンの件数

| パターン |

件数 |

| ○−×−× | 2 |

○−○−× | 1 |

○−×−○ | 2 |

×−○−○ | 1 |

×−×−○ | 1 |

×−○−× | 0 |

A−B−B | 1 |

A−A−B | 4 |

A−B−A | 0 |

A−B−C | 0 |

パターンの意味を踏まえて表5-2の結果を概観すると、次のように言えます。

(1)手稿譜に見られる特徴で『音樂』筆写譜で見られないもの(パターンの出だしが○−×のもの:4件)のうち、昭和4年出版譜でも見られない(○−×−×)ケースが2件ある。ただ、昭和4年出版譜で見られる「復活」のケース(○−×−○)も2件ある。

(2)手稿譜に見られない特徴で『音樂』筆写譜には見られるというものが1件あり、それは昭和4年出版譜でも見られる(×−○−○)。このパターンは「憾」にはなかった。

(3)手稿譜にも『音樂』筆写譜にも見られない特徴で昭和4年出版譜で見られるもの(×−×−○)が1件ある。逆に、手稿譜にも『音樂』筆写譜にも見られる特徴で昭和4年出版譜で見られないもの(○−○−×)が1件ある。

(4)手稿譜と『音樂』筆写譜が共通した指示をしていて、昭和4年出版譜で指示が異なるというケースが比較的多くある(A−A−B:4件)。

(5)手稿譜と違う指示が『音樂』筆写譜に書かれていて、その『音樂』筆写譜と同じ指示が昭和4年出版譜でも見られるケースがある(A−B−B:1件)。

このうち、(1)の○−×−×、(2)の×−○−○、そして(5)のA—B—Bパターンは、『音樂』筆写譜と昭和4年出版譜との同期を示唆するものです。このようなパターンが相応数見られるということは、『音樂』筆写譜と昭和4年出版譜とが手稿譜をそれぞれ独立して底本とし、独立して成立したという可能性が薄いことを意味すると考えられます。とりわけ×−○−○パターンの第27小節における強弱指示は、音楽的に『音樂』筆写譜や昭和4年出版譜の指示のほうが特に優れているわけでもなく、中間部後半の同一内容の箇所(第43小節)における指示とも食い違いを見せていて、もし昭和4年出版譜が『音樂』筆写譜を見ずに作成されたのならなぜここが『音樂』筆写譜と共通しているのか、たいへん不可解です。これらのことから、昭和4年出版譜が(手稿譜でなく)『音樂』筆写譜(のみ)を見て作られたという可能性が強く示唆されます。

また、(4)のA−A−Bパターンは、昭和4年出版譜を差し置いて手稿譜と『音樂』筆写譜とが一致していることを意味し、手稿譜と『音樂』筆写譜との共通性を示唆します。このA−A−Bパターンが4件見られるいっぽうで、(『音樂』筆写譜を差し置いての)手稿譜と昭和4年出版譜との一致を意味するA−B−Aパターンは1つも見られません。(3)の×−×−○パターンと○−○−×パターンとがそれぞれ1件見られることもあわせて考えると、手稿譜と『音樂』筆写譜とが共通していながら昭和4年出版譜がそれらと異なる内容を持っている箇所が相応数あることになります。

以上のことは、「メヌエット」においても、手稿譜→『音樂』筆写譜→昭和4年出版譜という「継承」が行われた可能性を強く窺わせます。

以下、譜例を挙げながら、その背景を推測してみます。

まず、

第12小節の左手第2拍裏の音ですが(譜例5-1)、手稿譜ではaisであり、『音樂』筆写譜と昭和4年出版譜ではaになっています。こうした異同関係は直接的には、『音樂』筆写譜−出版譜間の連続性を示唆します。これは、手稿譜に見られる♯を『音樂』筆写譜が写し損ねて欠落させ、それが昭和4年出版譜にそのまま(欠落したまま)a音として引き継がれたのだろうと考えることができそうです。

譜例5-1 「メヌエット」第11小節〜第12小節の各楽譜比較

また、

第32小節右手第2拍の和音は、手稿譜と『音樂』筆写譜ではfis-cisであり、昭和4年出版譜ではe-cisとなっています(譜例5-2)。こうした異同関係は、手稿譜−『音樂』筆写譜間の連続性を示唆します。この相違は、(この部分に関しては手稿譜を正しく反映した)『音樂』筆写譜をもとにして昭和4年出版譜が編集された際、誤ってfis音が1度下にずれてe音として書かれてしまったと考えることができそうです(あるいは、編集者がここを属七の和音にしたかったのかもしれません)。

譜例5-2 「メヌエット」第31小節〜第32小節の各楽譜比較

このように、各楽譜間の個別の異同も、その多くは手稿譜→『音樂』筆写譜→昭和4年出版譜の「継承」として理解することができます。「メヌエット」における各楽譜間の異同は、総合的に見れば継承説を支持する方向のものであるように思われます。

ただ、上に述べたように、「復活」のケース(○−×−○)が第31小節・第39小節の2件見られます。この「復活」パターンは継承説を支持しないパターンで(つまり、昭和4年出版譜が手稿譜を直接に参考にしたのではないかといった、他の可能性を考えさせるパターンで)、継承説をとるならこの「復活」パターンの出現に対して何らかの説明が必要になります。

このうち第39小節のスラーについては、昭和4年出版譜の編集者が、この小節前後の他の小節で見られる左手スラーをここにも付加したものと考えることが容易にできそうです。第31小節右手第3拍表の音に対する臨時記号♯の復活(譜例10に見られます)については謎が残りますが、私は第47小節ossiaに見られるeisを、編集者がこの小節にも適用されるべきと判断して、♯を付加したのではないかと考えます。そのほうが西洋クラシック音楽のメロディーとして自然になります。ページ4でも議論したように昭和4年出版譜の編集者は西洋音楽に長じていると考えられ、そうした人物がこの部分についてそのように取り計らったということは十分考えられます。

ちなみに、

第4小節の左手最後の音は手稿譜と『音樂』筆写譜とがどちらもhであるのに対して、昭和4年出版譜ではこれがcisになっています(譜例5-3)。これは(全楽譜の)第20小節に見られるcisが自然であるように思われ、手稿譜の第4小節に関しては瀧自身の誤記ではないかと想像されます。この音が昭和4年出版譜でcisに改められていることは、同出版譜の編集者の音楽的見識を窺わせます。

譜例5-3 「メヌエット」第3小節〜第4小節の各楽譜比較

それで、私としては第31小節・第39小節における「復活」は、「憾」の場合と同様に昭和4年出版譜の編集者が底本の『音樂』筆写譜に表れている音楽内容に独自の改変を行ったもので(音楽性に基づいて・瀧の意図を推測して)、結果的に「復活」となったものであり、「メヌエット」の継承説を棄却に至らしめるほどのものではないと考えます。

「メヌエット」における継承と「憾」の継承とがこのように同一の流れでもって十分に理解できるということは、実際にそのような「継承」が行われたということをより強く窺わせます。『音樂』筆写譜は「メヌエット」の手稿譜と「憾」の手稿譜とをそれぞれ何らかの仕方で入手した編集者によって、それらを底本として制作され、そして昭和4年出版譜の「メヌエット」「憾」はその『音樂』筆写譜のみを底本として(つまり、手稿譜を底本とせずに、おそらくは参考にすることができずに)別の編集者によって編集されたものであろうということです

(注1)。「憾」だけでなく、手稿譜が別に存在する別の作品についても同様のプロセスが推測されるということは、「憾」の継承説を直接に証拠付けるものではないにしても、そのプロセスの存在を傍証するものであると思います。

また、「憾」に関しては別の手稿譜も存在していたとされていて、そうした楽譜が継承プロセスに関わった可能性もまったく考えられないわけではないですが、「メヌエット」に関しては手稿譜は上の1種類しか知られていません。その1種類の手稿譜から「憾」継承説と同様にして出版譜がもたらされたと十分考えられるのであれば(上ではそのように考えられました)、「憾」に関してもそのルート「だけで」出版譜がもたらされた過程を説明するのに十分であるということを、保証まではいかなくとも補強するように思われます。

「メヌエット」「憾」楽譜出版の今後に向けて

なお、上の表で示したように、「メヌエット」についても「憾」と同様、手稿譜と昭和4年出版譜との間に音楽内容の相違があります。「メヌエット」の現在刊行されている多くの楽譜の内容は昭和4年出版譜と基本的に同一なので、継承説が妥当であれば、「メヌエット」についても多くの現行譜は瀧の手稿譜と異なった内容を伝えていると言わざるを得ません(ページ1のリストにあるミューズテック版は自筆譜に基づいて制作されているので例外です)。

そうすると、瀧のピアノ作品として現在知られている「メヌエット」「憾」の2作品とも、瀧の本意から離れた内容の譜面が現在数多く流通しているという見方がやはり十分できるだろうと思います。

『瀧 廉太郎 資料集』に写真掲載されている「憾」「メヌエット」の手稿譜がどちらも現行譜の「起源」であり、かつ瀧の意図を現在最も正しく伝える楽譜であるのか、引き続き検証していく必要はあると思われます。しかし現時点で瀧の手になると考えられる手稿譜がすでに二次資料(コピー・写真)として公開されているわけでもありますので、現行版の流通はそれはそれとして、手稿譜をもとにした「原典版」「研究版」、また「実用版」等の楽譜が制作され流通することが望まれる段階に来ていると思います。

ただ、「メヌエット」に関しては、より積極的に、手稿譜およびそれに基づいた楽譜が使用されることが望ましいと私は考えています。

瀧の「メヌエット」はしばしば、日本的情緒が感じられる、と評されます。これにはたとえば一部にヨナ抜き音階風のフレーズが現れるなど相応の理由もあろうと思いますが、多くの現行譜に従って演奏される場合に1つ独特の感じがあるのが、譜例5-1でも取り上げた、第12小節の左手に出てくるa音です。このa音が鳴ると、直前の小節で西洋クラシック音楽らしくドッペルドミナンテで高まったテンションが、トニカに到達する前にすとんと落ち着く感覚が(私には)あります。ここがひょっとして「日本的」と評される一因になっているのではないかと思います。

現行譜におけるここのa音が、手稿譜では上の比較表と譜例で見たようにais音になっています。つまり手稿譜では、ここはドッペルドミナンテがごくふつうにais音を導音とするドミナンテを経てトニカに移行しているのです。この違いはとても大きな曲想の違いをもたらすように思われます。

「憾」も手稿譜と現行譜との隔たりが無視できない楽曲だと思いますが、「メヌエット」は曲想がもともとシンプルであるだけに、この1音の違いが曲全体の雰囲気や評価を大きく左右するように感じます。この現行譜のa音に日本情緒を感じる人はこれがaであることを高く評価しているかもしれませんが、人によっては、このa音に対して、瀧が西洋音楽に習熟していないのだと考えるかもしれません。実際、瀧のピアノ作品に対してときどき、西洋音楽語法への不馴れさを指摘する声がありますが、もしそのような評価がメヌエットのこの現行譜a音から下されているとしたら、それは手稿譜に見られる瀧の意図に照らせば不当評価であり、たいへん惜しいことです。

「憾」には手稿譜の「正統性」に関してまだ若干ながら議論の余地がありますが、「メヌエット」については私は、存在が知られている自筆譜が1つで、その内容がすでに明らかにされていて、その自筆譜と出版譜の記載日付が同じで音楽内容が異なっていて、かつ瀧が出版譜の校正に携わっていない(すでに亡くなっていたので)、ということをすべて踏まえれば、私がここで述べている継承説が「正しい」かどうかに関わらず、自筆譜と内容が明らかに食い違っているような出版譜が今後も使われ続けるだけの理由はほぼないと思っています。むしろ、そのような出版譜のほうを支持するためには、なぜそうした出版譜のほうが「正当(正統的)」であるのかを説得的に説明する材料が「あらたに」出される必要があると思います。

それで、今後は「メヌエット」の自筆譜もしくはそれをもとにした版によって「メヌエット」が演奏され鑑賞されていくことが望ましいと私は考えています。ここで考察したことが「メヌエット」諸楽譜の再検討・再評価に役立つようであれば望外の喜びです。

次ページでは、「憾」に戻り、明治35年10月のものと思われる「憾」手稿譜についての話題を取り上げます。

注:

(1) ただ、「憾」についてページ4で諸々の可能性を考えたように、「メヌエット」についても出版譜編集時に手稿譜が参考にされた可能性がゼロではないとも考えられます。いささか強引な考えですが、たとえば当初『音樂』筆写譜のみを入手して編集作業の大半を済ませていたところ、手稿譜が見つかり、照合して一部の「訂正」(第31小節・第39小節)をしたものの、第12小節などの相違は読み落としてしまったまま、出版譜の原稿が完成したということもありうると思われます。ただそれにしては「復活」パターンが少なすぎるように思われます。

↑

このページの改訂履歴:

2017年5月29日. 新訂第1版を掲載しました。旧版の表(現在の版の表5-1)中、第46小節の左手第3拍下声スラーが「あり なし なし ○―×―×」となっていましたが、正しくは「あり あり なし ○―○―×」でした。訂正しておわび申し上げます。ほか旧版との大きな違いは、表5-1以下の論述の仕方を変えたことです。なお、論の全体的な主旨は変わりありません。

筆者より:

...もしこのページの記載事項に誤った点があるようでしたら、ぜひお知らせくださいますようお願い申し上げます。情報・ご意見もいただければと思います。

いろいろ行き届いていない点が多々あるかと思います。素人仕事ですが、少しずつ検討とページ改良を進めていきますので、よろしくお願い申し上げます。

(c) 光安輝高(さんちろく), 2003−2017.